部署紹介

リハビリテーション科

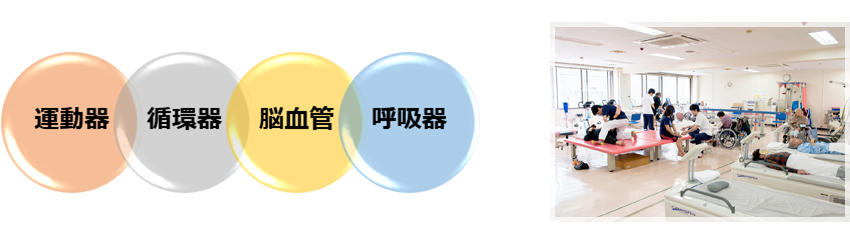

各種疾患別および手術後のリハビリテーションを幅広く展開しており、各種疾患別リハビリの専門性を有する理学療法士・作業療法士が運動療法を提供しています。

当院リハビリテーションの特色

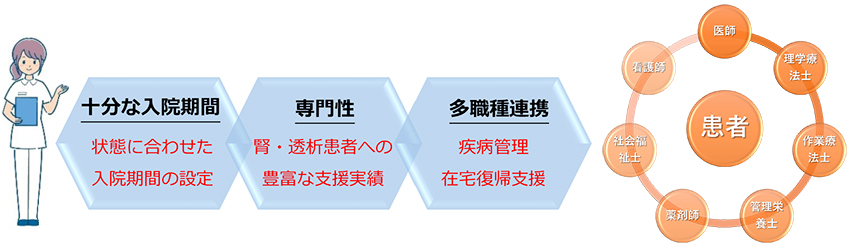

多職種で取り組む「心・腎・透析リハビリテーション」

腎臓病・透析患者に対する入院期から外来維持期まで切れ目のないリハビリテーションを提供しています。個々の患者さんの病期や病状、ライフステージに合わせた目標の達成を目指します。

「透析患者」入院リハビリテーション

| 前年度 | 前々年度 | |

|---|---|---|

| 透析入院リハ件数(延べ人数) | 221 (11,658) | 249 (12,096) |

| 在宅復帰率* | 85.40% | 83.10% |

*施設基準に則った方法で計算

「腎臓・心臓」外来リハビリテーション

外来リハビリの効果・目的

- 自立した生活を長期にできる

- 転倒と骨折を予防する

- 心臓や血管の病気を予防する

- 腎臓機能の改善または悪化速度を緩める

専門性

各種疾患別リハビリテーションの専門性を有する理学療法士または作業療法士が在籍し、リハビリを提供しています。

腎・心疾患、透析患者の豊富な診療実績を有しています。

スタッフの専門性

- リハビリ専門医・指導医(非常勤)

- 専門理学療法士(代謝・循環・呼吸)

- 腎臓リハビリテーション指導士

- 心臓リハビリテーション指導士

- 糖尿病療養指導士

- 3学会合同呼吸療法士

腎臓リハビリテーション領域の研究もリード

当院では「腎臓リハビリテーション」を導入して以来、研究面でもこの領域をリードしてきました。腎臓領域の主要国際ジャーナルに腎臓リハビリに関連する論文を発表し、また学会における受賞実績も多数有しています。

主な論文の掲載誌

- Kidney International(国際腎臓学会誌)

- JASN・CJASN(米国腎臓学会誌)

- NDT(欧州腎臓学会誌)他

主な受賞歴

日本透析医学会,日本腎臓リハビリテーション学会,日本循環器理学療法学会,日本腎栄養代謝研究会, 日本循環器学会 他

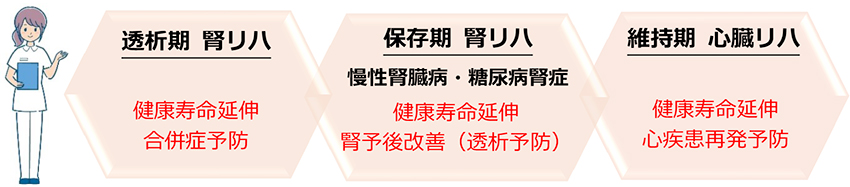

1.心臓リハビリテーション

心臓病の患者さんの「体力と自信の回復、快適で質の高い家庭生活や社会生活への復帰、将来の再発や再入院の防止」を目標として行われるリハビリです。

心肺運動負荷試験

虚血性心疾患の早期診断、不整脈の評価や運動療法の運動処方を目的に行われる検査です。

心臓・腎臓リハビリでは、安全且つ効果的に運動を実施するために、心肺運動負荷試験を行います。

心臓・腎臓リハビリテーションの実施例

2.運動器リハビリテーション

転倒や事故によるケガ、腰や膝等の痛みなどの骨関節疾患に対して実施するリハビリです。

当院では変形性関節症や骨折などの手術後の入院リハビリにも対応しており、骨関節疾患に伴って移動動作などに支障をきたしている患者さんが、再び在宅で日常生活が送れるように支援を実施しています。

3.脳血管疾患リハビリテーション

脳血管障害、神経筋疾患など、中枢神経系の病気に伴って起こる麻痺などの運動障害に対し、回復を援助し、生活能力を向上させる事を目的に行うリハビリです。

当院では発症後間もない急性期から回復期・維持期までの入院および外来での脳血管疾患リハビリに対応可能です。

4.呼吸器リハビリテーション

肺炎、慢性閉塞性肺疾患、無気肺など、急性および慢性の呼吸不全を伴う疾患を対象に、呼吸機能の維持・改善および、体力や日常生活動作能力の向上を目的としたリハビリテーションを提供しています。

5.腎臓リハビリテーション

血液透析患者を含む慢性腎臓病に対して、日常生活動作や運動耐容能(体力)の向上、さらには心血管疾患などの合併症や腎不全の悪化の予防を目的に実施されるリハビリです。

腎臓リハビリは、最近科学的な証拠が増えている比較的新しい分野のリハビリです。当院ではこの分野のリハビリが普及する以前より、慢性腎臓病患者の健康寿命延伸に取り組んできました。

作業療法

『作業』とは、食事、排泄、着替え、入浴、整容などの日常生活動作、調理、洗濯、掃除、買い物などの生活関連活動などを言い、趣味や仕事も含まれます。

しかし、様々な体の病気や心の病気、または加齢により、これらの生活行為が上手に行えなくなる場合があります。

- 身の回りことが自分でできること

- したい作業が継続してできること

- その人らしく生活する事

これらを目標に『作業』そのものを練習し、心身の機能回復や維持の手段として『作業』を行う治療法です。

症状や回復に合わせた生活行為の支援を行い、『暮らしやすさ』を取り戻したり、作り出すことを一緒に考えていきます。

作業療法の対象

脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血、高次脳機能障害)、パーキンソン病

脊椎疾患、骨折、末梢神経障害、関節リウマチ、

透析に伴う上肢のトラブル(手根管症候群、ばね指、肩関節痛など)

呼吸器疾患、廃用症候群、認知症 など

作業療法の実際

- 身体機能の訓練

- 日常生活動作の練習

- 生活関連活動の練習

- 高次脳機能の訓練(注意力、記憶、計算、言語、思考など)

- 作業活動

- 福祉用具の紹介、使用練習

- 住環境調整、代償方法の検討

- 手指装具(スプリント)の作成

臨床の質向上のための取り組み

リハビリテーション科 科内カンファレンス

- 新患カンファレンス

リハビリを開始した全ての入院患者さんが対象です。患者さんの動作能力や身体機能の状況に加え、医学的状態や社会的背景などに基づき、初期のリハビリの治療内容や計画について複数の療法士で話し合いを実施し、計画の立案と最適化を図ります。 - ケースカンファレンス

リハビリの進捗や治療の状況について、複数の療法士で話合いを実施し、リハビリの治療内容や計画のブラッシュアップを図ります。こうしたカンファレンスを積み重ねることによって、療法士の知識や技術の向上にもつなげています。

学会参加・臨床研究

当科では、スタッフには学会などの参加によるスキルアップを奨励しており、研修参加に対する病院のバックアップも充実しています。

また、臨床では評価を標準化し、身体機能評価や心肺運動負荷試験を体系的に実施することで臨床データをデータベース化しています。

これらを分析することによって,臨床の質向上へとつなげるための研究にも取り組んでおり、研究に興味があるスタッフには学会発表や論文作成の支援も実施しています。

多職種連携への取り組み

病棟リハビリカンファレンスや外来透析患者を対象とした多職種カンファレンス、NST(栄養サポートチーム)や褥瘡委員会、フットケアなどの活動にリハビリ職種も参加し、多職種で連携して患者さんのケアに当たっています。

また、入院リハビリでは、入院生活での安静度や活動目標について、シートを用いて患者さんと医療スタッフで共有し、多職種で共同した円滑な退院支援につなげています。